來自西伯利亞的冷冽寒風,帶來冬天的問候,張燈結彩的大街上,一棵巨大的圣誕樹靜靜聳立,這一切都在告訴我們,圣誕節要來到了。

眾所周知,圣誕節是紀念耶穌誕生的節日。

耶穌不僅是圣誕節的主咖位,也是近千年來西方藝術史中,涉及到宗教題材必定會出場的頭號男嘉賓。要知道宗教題材在東西方文化藝術史中的崇高地位,在中世紀時期部分藝術家終其—身為宗教服務發揮自己的藝術天賦。他們以圣經故事為背景,描繪制作油畫、雕塑、手工藝品。當然,善于從生活取材的藝術家們,也會從神圣、熱鬧的圣誕節中獲去創作靈感。藝術家們,試圖通過自己的創作來傳達他們心中信仰的基督文化。 在圣誕節來臨之際,斯瑪特教育集團要送給孩子們一份珍貴禮物,那就是!一幅幅珍貴的圣誕佳作,我們希望斯瑪特的孩子們通過欣賞世界名畫,從而得到藝術的熏陶,提高自己的審美能力,擁有一雙發現美的眼睛。 于是,我們跨越時間“邀請”到過去的藝術先賢通過一幅幅珍貴的油畫佳作,向當今小朋友們發出邀請,那么屏幕的你們準備好了嗎?

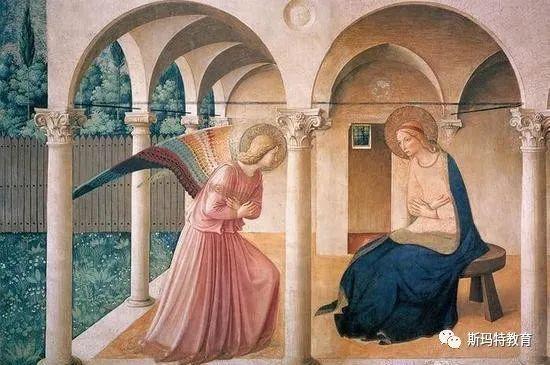

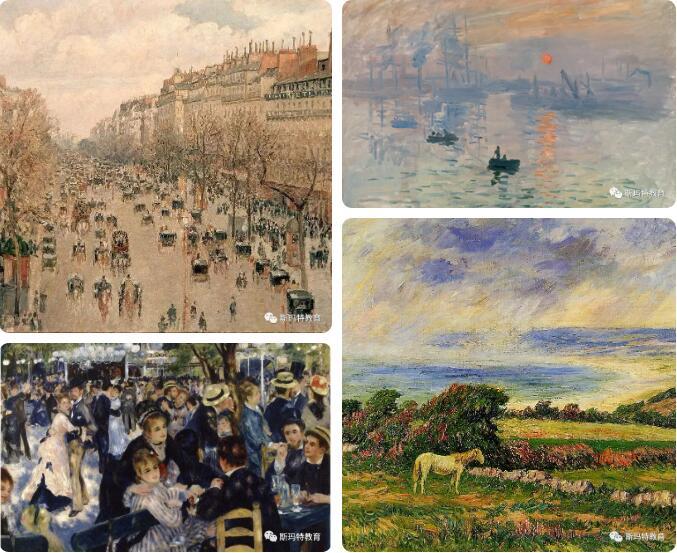

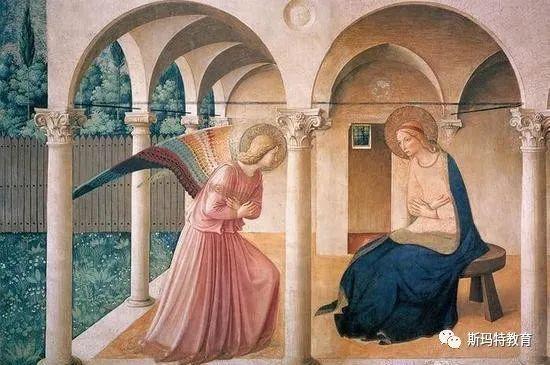

作品名稱:《受胎告知》(The Annunciation)

作者:弗拉·安吉利科(Fra Angelico)

↑

“受胎告知”又被稱作“天使報喜”,指的是天使加百列奉上帝旨意,通知少女時期的圣母瑪利亞即將受孕的圣經故事。在安吉利科的繪畫中,天使并非是一個天真的孩童,而是一個成年人的模樣。他跪拜在圣母面前,告訴她已受孕,上帝之子不久將會出生。作者安吉利科是一個修道士,他描繪的正是瑪利亞受孕的那一刻。從畫面可以看出,瑪利亞表情有些吃驚,雙手交叉的姿勢表達她已經接受了上天的祝福,同時又暗示了她對腹中胎兒愛護的心情。

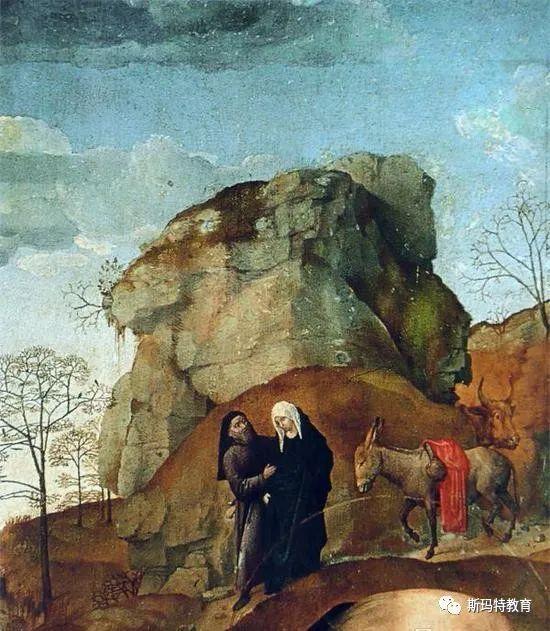

作品名稱:《瑪麗亞和約瑟前往伯利恒》 (Mary and Joseph went to Bethlehem)

作者:雨果·凡德·胡斯(Hugo van der Goes)

↑

這幅畫表現了瑪利亞和約瑟趕往伯利恒的場景。可能是因為下坡,瑪利亞從毛驢的背上下來,約瑟小心翼翼地攙扶著她,這里暗示著瑪利亞可能即將生產。畫面的前景中還有一個環繞著光環的額頭,表示上帝在不遠處暗中保護著這個神圣的家庭。

作品名稱:《基督降生》 (The birth of Christ)

作者: 費德里科·巴羅奇(Federico Barrocci)

↑

在西方美術史中描繪基督降生的場景不計其數,這一幅作品是最能顯示圣母瑪利亞母性光輝的一幅畫。瑪利亞謙卑地跪在主的面前,同時又充滿了對自己兒子的愛。母與子相互凝視著對方的眼睛,而構圖又強調了他們之間的相互關系。

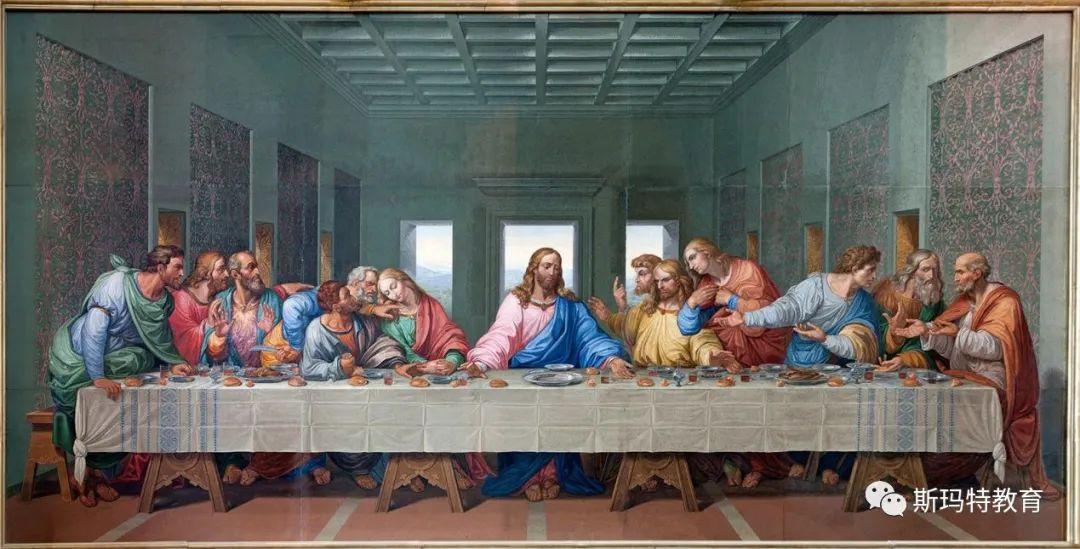

作品名稱:《最后的晚餐》 (The Last Supper)

作者:達芬奇

↑

《最后的晚餐》是基督教新約圣經記載的最重要的事件之一,這幅作品為意大利文藝復興大師達·芬奇為米蘭格雷契寺院食堂畫。描繪的是在慶祝逾越節的前夜,耶穌和他的十二門徒坐在餐桌旁共進晚餐。耶穌坐在桌子的正中間, 在一種悲傷的姿勢中攤開了雙手,示意門徒中有人出賣了他。在左邊的猶大皮膚稍黑,吃驚的身體往后縮,手正伸向一塊面包。時間似乎凝固在了這一刻,沿著餐桌坐著十二個門徒,在聽到這個消息后的一瞬間或憤怒、或懷疑、或驚恐等等。達·芬奇將畫中的門徒分為了四組,經過深入的觀察和研究,他將十二門徒在聽到這一消息時的動作、姿態、表情刻畫的淋漓盡致。

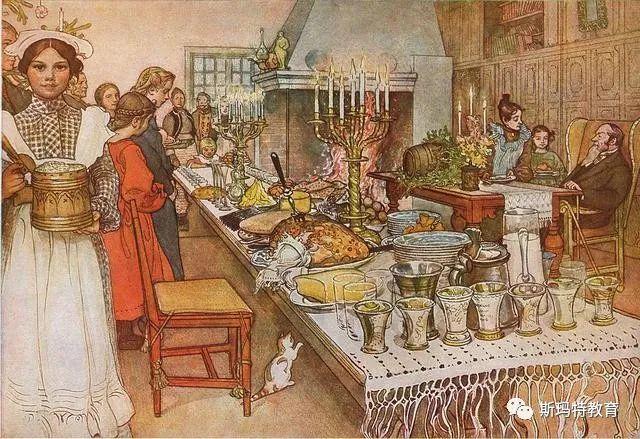

作品名稱:《圣誕前夕》 (Christmas Eve)

作者:卡爾-拉爾森(Carl Larsson)

↑

鋪上白色典雅桌布的長桌,上面擺滿了琳瑯滿目的食物和飲品,黃銅質地的十二座蠟燭臺正燃著白色的蠟燭,而噼噼啪啪的火苗搖曳著身姿照亮了屋內的白墻和每一個人,整個屋內透露出安逸祥和的氛圍,四周的人們三三兩兩的聚集在一起交談,等待圣誕節的到來,著實有趣的還得是長桌下的小貓,它似乎是在等待桌上的食物掉落。而女仆小姐姐正端著酒杯在歡迎我們的到來。

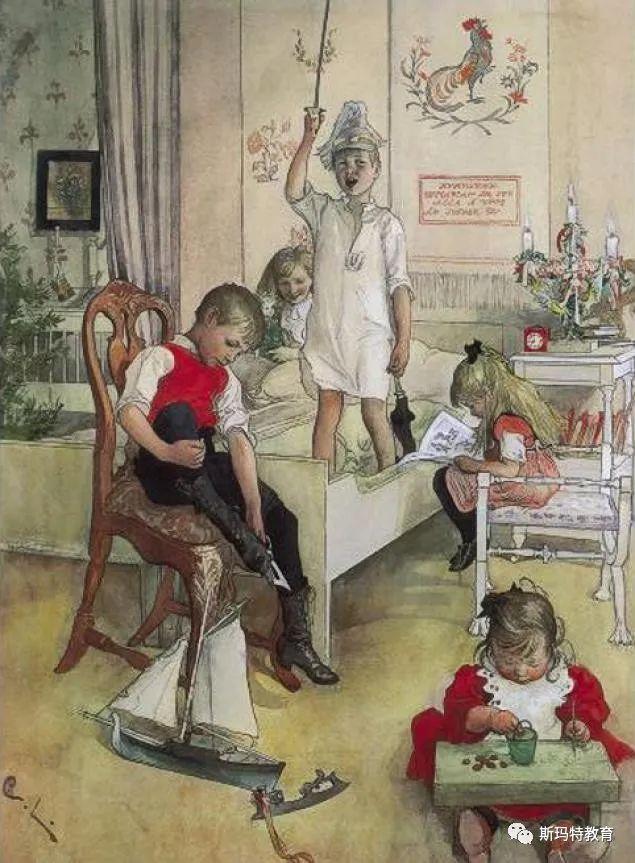

作品名稱:《圣誕早晨》 (Christmas Morning)

作者:卡爾-拉爾森(Carl Larsson)

↑

清晨的陽光透過窗戶照進屋內,落在墻壁上變成斑駁的影子,盛裝打扮的燭臺和墻角的圣誕樹都在提示大家圣誕節的到來,站立在床上的小男孩揮舞著手中的“寶劍”,坐在床尾處椅子上的紅衣男孩正在試穿嶄新的馬靴,而三個年幼的妹妹自顧自的擺弄手中的書籍、玩具。

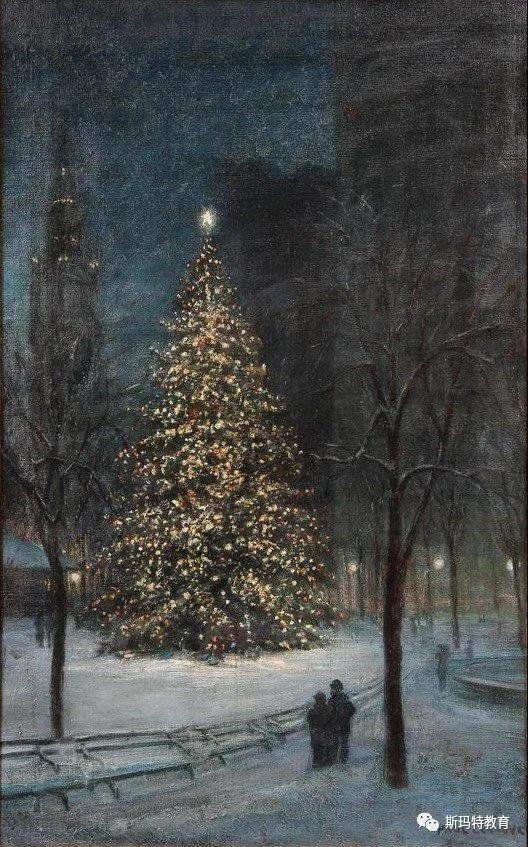

作品名稱:《圣誕節在麥迪遜廣場公園》 (Christmas in Madison Square Park)

作者:保羅·科諾耶(Paul Cornoyer)

↑

在麥迪遜廣場公園中,人們把一棵高大的松樹打扮成圣誕樹,供大家欣賞,在圣誕夜之際,有游人來此處欣賞。在漆黑泛青的夜空下,一顆閃閃發亮的圣誕樹靜靜的矗立在白雪覆蓋的土地上,可能是游人背向我們,他們看起有些模糊。

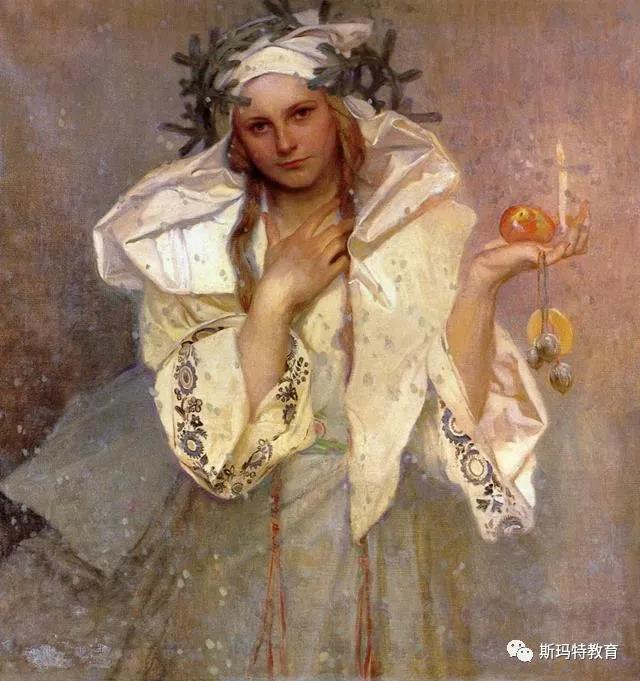

作品名稱:《圣誕節在美國》 (Christmas in America)

作者:阿爾豐斯·穆夏(Alfons Mucha)

↑

盛裝出鏡的女孩,像自由女神雕像一樣,手托蘋果和蠟燭,閃亮出場!

作品名稱:《圣誕節夜》 (Christmas Eve)

作者:卡爾-拉爾森(Carl Larsson)

↑

哦!親愛的大嬸!快放下哪個啤酒罐吧,我想我應該喝不了那么多啤酒 哈哈。

一幅幅圣誕佳作是送給孩子們最好的圣誕禮物,我們希望孩子們通過欣賞世界名畫,從而得到藝術的熏陶,提高自己的審美能力。奧地利繪畫巨子席勒,在《審美教育書簡》當中也不斷強調,美育離不開欣賞“真正的藝術作品”。

我們希望所有從斯瑪特走出來的孩子都有一雙發現美的眼睛。世間萬物都有兩面性,我們希望孩子永遠看到美好的一面,當一個人眼中盡是美好,那他的心情也不會太差,自然伴隨而來的,將是他積極的學習態度,積極的面對生活、面對他人、面對人生的態度。

繪畫

是孩子最日常的一種藝術行動

也是最容易被大人們忽略或者誤解的藝術

當每個小朋友握住筆的那一刻開始,就會本能地開始涂抹,有時候甚至都不需要筆,手指、樹杈都可以用來“作畫”,作為家長要如何認識孩子畫畫這件事情?

當發現孩子喜歡畫畫,大部分大人都會為孩子提供一定的繪畫條件,或是去報班。但如果大人不了解孩子在畫畫這件事上的“規律”,就會容易就成為孩子繪畫道路上的阻撓者和破壞者,俗稱,好心辦壞事。

孩子的思維一旦被禁錮,也沒有了想象和創新。

“兒童在學習藝術的過程中,不是強制性灌輸,而是啟發”。當我們學會聆聽孩子的聲音,反而會發現更多的想象空間。

在傳統的繪畫學習中,臨摹和技法訓練是最常見的學習方式。而隨著人們對兒童美術教育有了更深入的研究與實踐后發現,兒童階段的美術教育不能僅僅停留在孩子的指尖或筆端。一幅畫完成了,就代表一次創作和一次美育課堂的結束嗎?NO!!!

在斯瑪特的美育教學中,創作的完成并不意味著教學的結束。這就是為什么在五大環節中,創作只是中間一環。因為接下來,還有更重要的環節,就是欣賞和家園互動。

欣賞環節由老師引領,將專業的繪畫鑒賞術語傳授給孩子,鼓勵孩子們互相學習,闡述自己繪畫思考的同時學會欣賞他人的作品,從中習得繪畫的規律。而家園互動環節,則需要邀請家長進入孩子們的課堂,老師、家長、孩子三方互動。這樣的設計在幫助家長了解課程理念和孩子創作行為的同時,強化了三者互為促進的紐帶,讓美育得以跨越學校教育在家庭教育中更好地延續。畫畫是孩子可以自由呼吸的一個空間,家長應該少干涉,多鼓勵。相信孩子的主觀能動性,那些走上專業道路的出色學生,鮮見哪個是早期被家長鞭策出來的。

繪畫

是為了把藝術和生活連接起來

學習繪畫顏色、造型、技法是需要的,但不是最重要的。重要的是孩子在這個過程里,把藝術和生活連接起來,享受過程并被過程所滋養。

斯瑪特以豐富多彩的藝術課程內容作為媒介,促使孩子們去仔細思考怎樣通過那個媒介成功地向他人表達自己的觀點、想法和感覺。我們干預孩子們任何與材料、技法、學科知識的跨界探索,只是希望孩子們能完整體會“探索-思考-學習”的過程,將藝術的創造性思維賦予孩子們,引導孩子們用不同的洞察力、視角和學習方法,展現自我表達自我,體會創造力帶來的成就感,從而滿足孩子們的全面發展的需求。

為孩子們提供許100%原創且緊貼時代的講授內容,孩子們借助這些原材料,完成感官探索的同時,將頭腦中的抽象想象力實體化。

為孩子們提供自由的創作環境,鼓勵孩子們自由創作。

在自然和生活中尋找材料,從日常開始,培養孩子想象力與創造力,小樹葉、小石頭、樹枝,可能在我們眼里毫不起眼,但在孩子的世界里會有千種模樣。

斯瑪特堅持

我們教的孩子都有活躍的思維和豐富的表達

都有細膩的感受和鮮活的生氣

因為生活很美

每一天都值得期待

因為自然很美

每一刻都值得記錄

……

繪畫也是一場說走就走的旅行

但卻是一場持久的“漫無目的”之旅

雖然它的終點總是若隱若現、時有時無

但有一個勤于想象的頭腦

就會發現自然中到處都有創意

處處都有畫面

如果你希望自己的孩子從繪畫學習中得到的不是表面的效果,而是內在的東西,那么不妨試試我們的課程吧!也許你會發現一個新的大陸!