北京時間9月19日上午8:30,“重啟•未來:少兒全球素養云峰論壇(CGCE)”在線上成功舉辦。來自中美等各國教育工作者、一線教師、國際頂尖學者就全球素養的培養議題,展開深入討論。斯瑪特教育集團作為「少兒全球素養教育助力機構」,參與此次論壇并組織了位于全國430個城市的斯瑪特兒童美術校區的老師和家長朋友們一起參會。

此次論壇聚焦探討少兒全球素養的提升,三位頂尖專家分別從藝術、家庭和教育三個角度來探討兒童培養的問題,所涉及的話題非常具有前瞻性。本周我們一起回顧——“多元智能理論之父”霍華德.加德納的演講。

教育界,一直有著四個總體問題:

教什么?

怎么教?

怎么判斷學生是否掌握了課程內容?

學習成果是否持久,是否能夠影響學生在社會中的生活與角色?

加德納教授此次重點探討教什么的問題。此前,關于教什么,世界各地達成了3點共識:

盡管個別教育模式可以發生在家中、宗教環境中,通過印刷品、廣播、虛擬或社交媒體、街頭實現,年輕人還是應該在學校學習。

少兒應該掌握三個技能(3R):閱讀、寫作與算術。(現在可能還要加上編程)

在進入職場之前、中等教育或大學之后,學生需要掌握謀生,與找到社會歸屬感所需的工作與生活技能,包括養家。

但識字和謀生兩個階段之間,教育有很長的一段空白時間(5-10年)。此時,如何教孩子成為一個受過教育的 、有文化的人,成為必須思考的問題。

中世紀時期,教育曾是三學(語法、邏輯、修辭)或四藝(算數、天文、音樂、幾何);進入文藝復興時代,旨在幫助學生成為傳教士或者社會領袖的廣泛的古典人文教育;近代以來,人們逐漸關注STEM學科(科學、技術、工程、數學);現在我們呼吁“全球教育”。

霍華德·加德納教授表示“全球教育”包括多種含義:向別國學習,與世界各地的不同人們建立聯系、產生合作,理解全球各種風險與威脅(全球變暖、核武器)等等,但藝術在新的時期被賦予了更多的使命。藝術是強有力的媒介,它是一種共通的、富于想象的全球化語言,是我們從小就能體驗到這個多彩多變的世界,并向外界傳達這種美好感覺的方式。

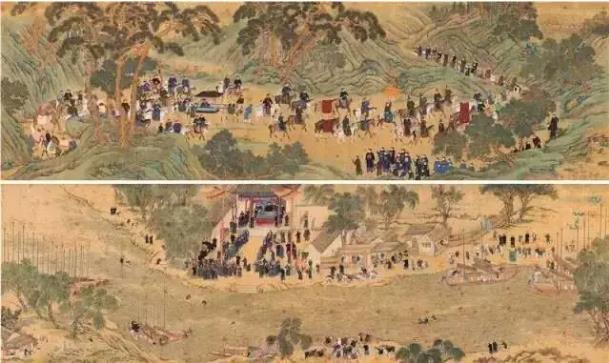

就美術來說,作品以圖像的形式通過視覺刺激向觀者傳遞信息,每個人都可以通過眼睛的觀察獲取這樣的信息。這種識圖能力人類先天存在,人們以畫記錄,即使沒有接受后天的教育也能夠理解作者的意圖。

《黃河督運圖•奉旨榮任圖》

一幅《黃河督運圖•奉旨榮任圖》記錄清朝康乾年間黃河漕運經濟、商貿及民俗盛況;一首《廣陵散》承載了嵇康與聶政兩個感人的歷史典故;一套明式家具觸摸先人生活脈搏......藝術依托圖像,聲音、觸感、氣味,通過視覺刺激,聽覺刺激、觸覺刺激,在不同文化間積極溝通交流,是促進全球教育良好的切入點。

在演講中,霍華德·加德納教授談到了自己的中學時光。雖然早在1950年,加德納教授的中學老師就開始帶領著學生們通過學習《我們日益拓寬的世界》來了解不同文化,但加德納教授認為對其影響最深的其實是中學時期的校訓:

VERUM PULCHRUM BONUM(拉丁語)

為了真、美與善而育人。

加德納教授談到這句校訓塑造了自己對于教育的思考。而這句話也點明了在教育空白的5-10年里應該著力培養的東西——真、美與善。以藝術為契機,推動教育朝著全球化、國際化的方向邁進實為教育的一條明路。

我們常說:生活在海邊的人多會游泳,因為這種能力會在某些時刻自救。類比到教育領域,藝術教育尤其是近些年來少兒藝術教育的推行,在某種程度上也是在培養一種特定的“自救”能力。

總體回顧霍華德·加德納教授的演講,可以發現藝術教育早已經打破了自身的小范圍和小圈子文化,而是更開放更有機地與其他領域進行融合,通過解決問題培養學生的素養。

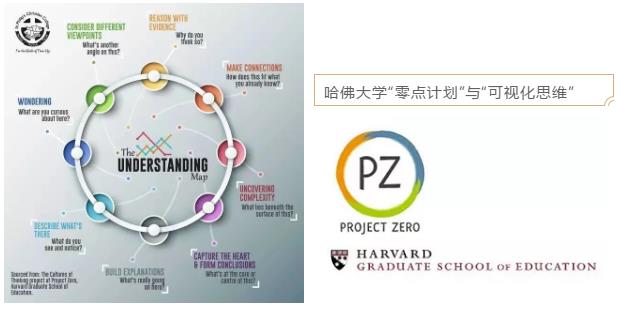

在20世紀60年代,加德納教授及其同事便著手研究一個關于藝術發展和藝術知識的項目——零點計劃。

哈佛大學“零點計劃”與“可視化思維”

通過開發一系列專注于藝術認知、創作、反思的創新教育課程,積極推進關于藝術的知識朝積極方向發展,指導學生通過藝術、音樂、詩歌等方式來解決生活中的開放性問題,并通過作品集的形式幫助學生和教師共同見證孩子藝術思維與技能的成長。

面對當下,我們正置身于一個錯綜復雜的世界里,難以做出有效正當的決定、在復雜的理論問題上我們無從得知應當怎么做的現狀,霍華德·加德納教授再次重申藝術教育的重要性。

//藝術是一種通用的語言

任何地方的年輕人都可以接觸來自世界各個角落的音樂、戲劇、繪畫、雕塑、書法、故事與詩歌。

//在藝術中,年輕人的確扮演者各種各樣的角色。

他們可以是創作者、欣賞者、評論家或者反思者;他們可以在一種媒介進行創作,也可以多媒體、實體或是虛擬。

//藝術減緩針鋒相對

關于科學發現或者關于道德倫理的言論,本身就自帶爭議性使人們針鋒相對,但關于品味,我們每個人都有自己的藝術偏好,也可以向別人描述、捍衛這些喜好。這些偏好可以隨著時間而改變,沒有任何負面后果,也沒有什么好爭論的。

因此,從多個角度來說,注重藝術有益于推進全球教育。藝術是一種了解別的文化的好方式,我們或許完全不了解世界另一端的某個國家、社會,但是我們可以通過藝術作品接近他們;藝術可以引導我們欣賞別的美德。

此外,通過藝術來探索真善美好處有二:

一是藝術作品可以用一種更加順暢、并且不具破壞性的方式讓人接觸關于真相與善惡的問題;

二是即使其他美德沒有如預期地被聯想到、被點燃,學生至少有了一次藝術體驗,而這次藝術體驗是愉悅的、有教育意義的。

在隨后的講座討論環節,針對“對于少兒來說,全球素養能力是不是過于抽象,怎么幫助少兒了解“全球化人類命運共同體”這樣大的概念?藝術是一個好的切入點嗎?”的提問,加德納教授表示:作為家長和教育工作者的責任,就是擴展孩子的經驗還有體驗的整個范圍。

“教育兒童的時候,我們要從自身的觀點想一想,對于成人來說,我們覺得什么東西是激動人心的,什么是可以引起我們注意力的,再想想什么可以引起兒童的注意力......我們要給孩子傳遞一種信息就是當我們用感官去和別人交流發表自己想法的時候不是只有一種正確的方式,是有不同的都是正確的方式,對于年幼的孩子來說,談論的東西最好是看得見摸得著的,比如說我們見到一個物品的時候可以講講它的歷史它的文化背景,可以結合歷史或者是科學的角度去談論......”

上左:霍華德.加德納教授 中:霍普.萊克特教授 右:郭雅茹女士

下左:顧明遠教授 右:燕柏彤女士

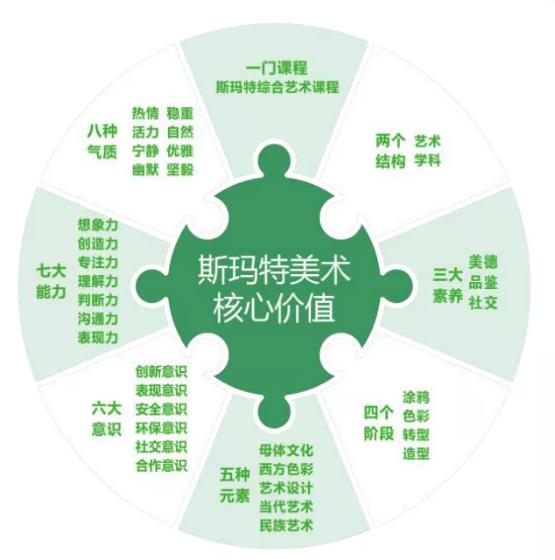

加德納教授分享的教育理念既讓身為教育者的斯瑪特教育集團深刻意識到自己身上所肩負的使命,也讓斯瑪特學習到了更前沿的兒童教育方法。

我們斯瑪特始終認為藝術教育并非只是單純的為了“應試”,更重要的是幫孩子成為獨立、自信、具有同理心,理解全球不同的文化,并且能用更豐富的視角去看待這個多元的世界的創作者。因此,斯瑪特教育集團教研總監郭雅茹女士作為教育實踐代表,在互動環節中,結合斯瑪特多年教學實踐及當下信息傳遞方式所呈現出來的、前所未有的、視覺網絡形態向國際教育界發問:

我們之前一直強調藝術追求真善美,但在數字化的今天,在互聯網語言情況下的“真”和過去傳統意義中所描述的“真”這兩個真是一樣的真嗎?這些真善美在今天的這個時代有沒有什么不一樣的指向呢?

加德納教授表示“互聯網語言情況下的“真”和過去傳統意義上的“真”基本上是相同的,但實現“真”“善”“美”比以前難得多。比如,記者。已經受過專業訓練的記者,知道怎樣去挖掘真相,他們會以真實的方式去呈現事實,這個其實就是傳遞真相。

如果社媒都成了大眾記者的話,不同的國家的人可能在沒有去進行事實驗證的時候,就把這些信息發出來,那想要找到真相就太難了。”

加德納教授承認,在這個信息紛雜、真假難辨的時代,對于“虛假新聞”、“真實性”的辯論接連不斷,但加德納教授仍然對于“真、善、美”作為教育目的保有很大的自信,并且認為藝術教育是培養下一代真、善、美的絕佳途徑,相比于其他任何教育學科和形式都有它獨特的優勢。

因此,加德納教授在演講的最后呼吁,藝術充滿了人類經久不衰的寶藏 ,世界上的每一個文化都產出了藝術,產出了許多具有跨時空、跨國界意義的作品。我們應該充分利用藝術這一世界通用語言,作為起點,實現一場真正的全球教育。

通過聆聽加德納教授的演講,我們斯瑪特教育集團對當下美術教育也有了新的思考:世界是一個整體,教育更需為整體的互聯互通搭建橋梁,全球教育更需從藝術教育入手。

以美術為例,美術與文化的聯系密不可分,美術中的文化交流與融合對于學生了解不同民族及國家的文化起到重要作用。美術可以通過各種形式反映文化,文化也可以通過美術展現出不同姿態,二者如車之兩輪,鳥之兩翼,平衡共生。斯瑪特的課程體系中不乏對學生全球素養的培養,斯瑪特的教師們也在以敏銳的目光挖掘更深層次的知識,使其得以在課程建設中逐步滲透,完成對孩子的全球意識的教育。

兒童是未來世界的希望,每一個人都有義務、責任成為合格的世界公民。培養少兒全球素養勢在必行!讓藝術成為全球教育發展過程中一個明智、恰當、關鍵的貢獻者,家校、師生、孩子自己、每個個體都不能缺席!

VITA BREVA, ARS LONGA.(拉丁語)

生命是短暫的,藝術是長久的。

地址:

北京市豐臺區豐臺金茂廣場3號樓12層斯瑪特教育集團

加盟熱線:400-002-1103

預約報課:010-6379-8108

郵箱:

info@smart-art.com.cn

斯瑪特官方微信

課程咨詢

加盟咨詢

400-002-1103