“抄襲”,根據《現代漢語詞典》的解釋,它有三個含義:1,繞道襲擊敵人;2,把別人的文章、作品私自照抄作為自己的去發表,并且實質性相似;3,不顧實際,照搬別人的思想、方法、經驗等。

用此標準衡量名家大師的繪畫創作,驚奇發現,在藝術圈,大師們也“追星”,也喜歡模仿自己偶像的作品。只不過即使面對著別人的畫作真跡,大師們也很少要求酷似,而是學其一部分,或取筆法,或取墨法,或取章法,或取風格,或取意境......相較于“抄襲”,“創造性臨摹”似乎是這些藝術大師的“模仿”行為的更合適的定位。

今天,阿特叔叔就帶小朋友們一起穿越到藝術家們的年輕時代,看看這些藝術大師當年是如何與偶像“相愛相殺”,是怎樣對畫作進行創造性臨摹的。

梵高, 榜樣崇拜

梵高,荷蘭后印象派畫家,并深深影響了二十世紀藝術,尤其是野獸派與德國表現主義。

一直以來,梵高將日本浮世繪看做自己的榜樣,與西方繪畫相比,浮世繪不使用定點透視、顏色平面不混合、在畫事物的時候不加陰影,這些差別強烈地吸引著梵高。

注釋:左邊是歌川廣重的木版畫,右邊是梵高臨摹后畫的《雨中橋》

梵高在給西奧的信中寫道:“日本藝術就好像原始的藝術,好像希臘人的藝術,像我們老荷蘭人的藝術,倫勃朗,波特,哈爾斯,維米爾,奧斯塔德,瑞思達爾……”。

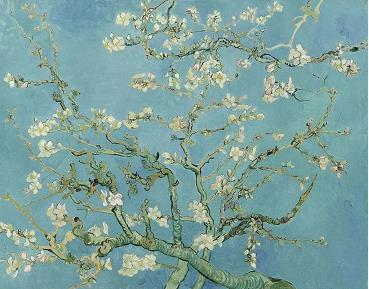

在經過多次臨摹,深入研究浮世繪之后,梵高成功把浮世繪的元素融入到他的作品當中,創作出了代表作《盛開的杏花》。

《盛開的杏花》一片清淡雅致,一眼就能看出東方藝術的元素,畫中的色調,筆觸,一反以往繪畫的狂放,濃烈,熾熱的激情,也撇棄了厚厚的涂彩,給人一片寧靜,安詳與純潔。每瓣都是活的,沒有一點呆滯,生命氣息在流動,在召喚,從上到下,向著高天盛開,預示新生命的誕生。

維米爾,借鑒的習慣

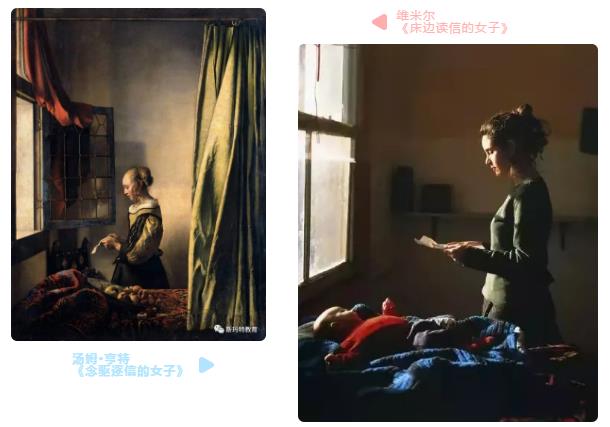

十七世紀,寫信和讀信一直是藝術家們最喜歡的主題。約翰內斯·維米爾(Johannes Vermeer)尤為喜歡這類場景。數據表明,在他的35幅作品中,有六幅以書信為主題,占比17%,而且每一幅都充滿懸念,這讓他獲得了“代爾夫特的獅身人面像”(Sphinx of Delft)的綽號,這6幅畫作中,《讀信的藍衣女人》(1663-64)最為出名。

畫面中,陰影打在一個女人身上。她站著讀一封信,全神貫注地讀著上面所寫的字句,并把信件緊緊貼在身上。她似乎是突然從椅子上站起來的(因為她的珍珠還放在桌上),嘴微張著。她的藍色衣服是一件睡衣(beddejak),這種衣服通常是由藍色或白色緞子制成的,也給人一種可能她剛睡醒的感覺。左邊一扇看不見的窗戶把柔和的光線投射在她的臉上。我們看不出這封信的內容,也沒有多少關于它的線索。但這也正是此作品神秘和令人著迷的地方。

不過,盡管維米爾的這幅畫作看起來像是日常生活中“快照式的片段”,但絕不是毫無計劃的。在《讀信的藍衣女人》中,維米爾讓主人公穿上藍色上衣,微微張嘴,這些特征都借鑒了特·波希早于這幅畫幾年創作的《信》。

注釋:特·波希《信》

雖然是維米爾將年輕女子陷入沉思的題材“發揚光大”,但確實是特·波希首先畫出了此類場景。所以研究維米爾的學者阿德里安·E·韋布爾(Adriaan E. Waiboer)才會說“沒有特·波希,就不會有維米爾”。

后續

1997年,湯姆·亨特也曾模仿維米爾的另一幅書信題材作品——《床邊讀信的女子》,創作出《念驅逐信的女子》,用藝術手段塑造下層民眾和邊緣人群,給他們以尊嚴,并通過作品提升他們的地位,試圖用這種方式為他們抗爭。

畢加索,一幅畫臨摹58遍

《宮娥》是西班牙黃金時期代表藝術家委拉斯凱茲(Velazquez,1599—1660)1656年的作品。這幅畫中的人物與真人等大,捕捉了西班牙菲利浦四世時期幾位顯赫人物日常生活的一幕。小公主瑪格麗特被描繪得既莊嚴又具有掩蓋不住的稚氣,占據畫面的中心的位置,一名宮女向她跪獻水杯。

我們無法確定這幅畫的焦點是誰,也無從得知委拉斯凱茲為何要把皇室夫婦安排在類似觀者的位置并通過鏡面反射表現,這件杰作的復雜性正是在于其構圖提出了現實與幻象的問題并創造了一種觀者與畫中人物的不確定關系。

因為這些復雜性,《宮娥》一直被認為是西方藝術史上最重要的作品之一,意大利畫家盧卡·焦爾達諾更是稱其為“畫之神學”。畢加索甚至以《宮娥》為母題創作的作品多達58幅。

《宮娥》畢加索版本

綜上所述,雖然創作過程中確實存在借鑒,但這些藝術大師的創作絕不僅僅是“抄寫”,“超越”才是每一個“后輩”創作者所畢生追求的。也正是梵高、維米爾、畢加索等“后輩”藝術家不斷地探索與努力,歷史的車輪才能永恒向前。

斯瑪特的教育理念強調學藝術是為了表達自我,但同樣也強調學習和欣賞名畫。我們常常在斯瑪特的課堂中,學生的作品中,看到名畫的身影,經典的名家名作技法、構圖鑒賞等課程更是豐富,只是我們強調在學習的過程中,一定要把別人的東西變成自己的,然后再表達出來。

為什么要這么做呢?

因為,繪畫中有這樣一句俗話,“手會緊跟著眼睛”。

對藝術來說,很難簡單的定義它的本質是什么,因為它是一個審美體驗的過程。

在歷史的長河中,大浪淘沙,被篩選出的都是更為經典的名家名作,是在人類的藝術史的占得一席之地的大師作品,這是我們可以通過眼睛看得到的實物,是我們了解藝術、探究藝術最好的范本與切入點。

所以,斯瑪特的課堂,孩子在動手之前必須先動腦,動眼,欣賞名畫、思考該如何去畫,這種鍛煉使他們養成了獨立思考的習慣,讓孩子成為一個對藝術敏感的人、會思考的人、有審美能力和表達能力的人。

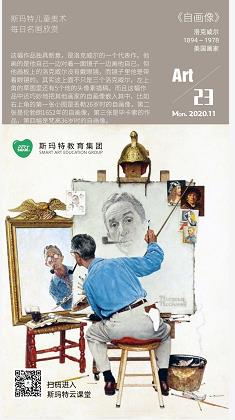

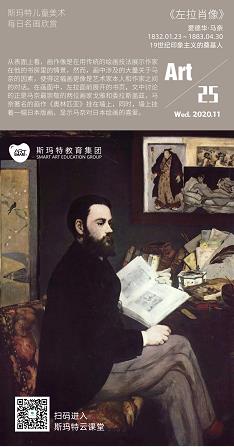

斯瑪特每日名畫欣賞

從畫面中我們可以解析到畫家的思考方式及解決辦法,構成,技法,思考,探索,傾訴,是透過畫面傳遞的對話,是我們可以學到更為深入的解決問題的方法,是滋養眼睛高度最為直接的教學方式。

因此,和孩子一起解讀名畫的意義,不在于是否曾經看過真跡,而是那個大師繪畫的思維、角度、名畫背后的藝術史有沒有到過孩子心里。

臨畫是解決“手”的問題,讀畫是解決“眼”的問題。而學習的一個重要方式是見賢思齊、創造性學習,最終找到表達自我的方式。斯瑪特兒童美術的學習不僅僅是臨摹,而是吸收藝術大家的畫法,畫出自己的特點來,創造性的學習,用這種方式去真正了解藝術大家畫作里的精神。

以往的美術教育重“臨摹”,學生臨摹了哪位大師的作品,他的創作中就會一直有這位大師的影子,很難形成自己的特色。在斯瑪特,我們不用“像與不像”束縛孩子,而是啟發他們思考:“你是否真實地表達了自己的感受,并把你的感受通過作品傳遞給別人?” 我們更注重保護孩子天馬行空的想象力,尊重兒童的心理特點,消除技法的束縛,讓藝術創作成為一件快樂而持久的事情,也給了孩子打開未來世界大門的鑰匙。

怎樣看孩子的創作是否有自己的東西,是否傳達了自我的思想呢?

一個明顯的衡量標準就是在欣賞或創作的過程中,孩子有沒有產生自己獨立的情感和想法,這種情感和想法不是老師或家長告訴孩子的,而是他自己切身感受的。如果孩子產生了這樣的感受,并能把這種感受表達出來,他就算是“有了自己的東西”。

所以,家長們與其用自己的主觀意識去設定小朋友的畫面,用眼睛去看像與不像。不如讓孩子放手去畫吧,畢竟從上面的畫也可以看出,越厲害的大師,畫的越不像。

地址:

北京市豐臺區豐臺金茂廣場3號樓12層斯瑪特教育集團

加盟熱線:400-002-1103

預約報課:010-6379-8108

郵箱:

info@smart-art.com.cn

斯瑪特官方微信

課程咨詢

加盟咨詢

400-002-1103