俗話說,中國的學生有三怕——“一怕文言文,二怕寫作文,三怕周樹人”。

對于魯迅及其生平,我們從不陌生,其作品收入語文課本曾多達三十余篇。不僅要求“閱讀并背誦全文”,一字一句更是被拿出來細究分析,成為無數人學生時代的夢魘。

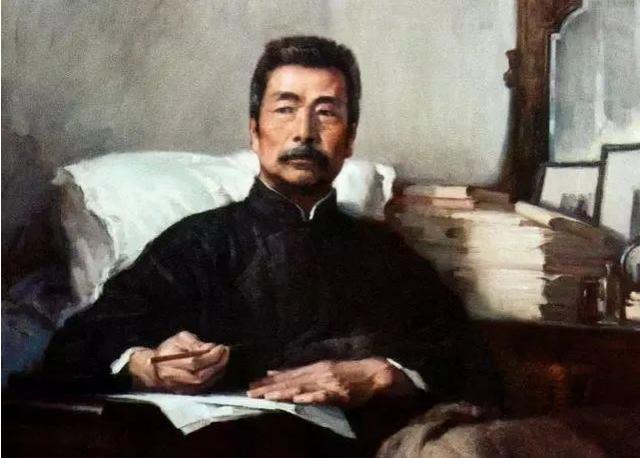

而在多數人眼中,身為思想家、作家的魯迅總是嚴肅犀利的,整個人仿佛好斗、多疑、不寬容、不茍言笑,“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”,也是耳熟能詳的寫照。

這樣一位魯迅先生,當他成為父親,會在家庭教育中扮演怎樣的角色?在教育孩子之時,又有著怎樣的與眾不同之處呢?

許多人可能都不知道的是,現實中的魯迅,其實是一位如假包換的“寵娃狂魔”……

49歲得子,寵娃成狂

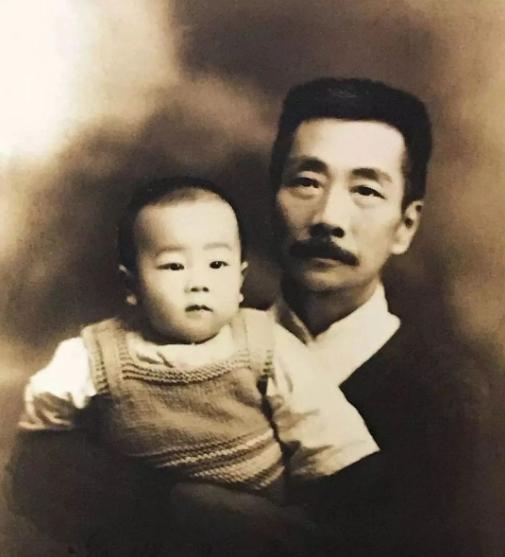

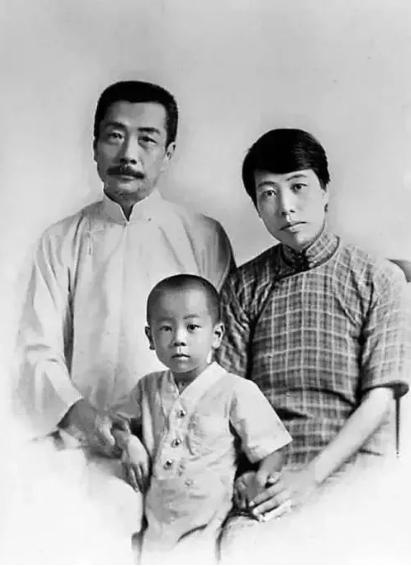

魯迅一生,有且僅有一個兒子,那就是與許廣平所育的周海嬰。而且這個孩子,是在魯迅半百之年所得。

當一個人到此年紀才有孩子,那份歡欣雀躍都不知要如何表露才好。時下常被批判的“喪偶式育兒”,在魯迅這里全然不存在。

海嬰幼時體弱多病,半夜每每咳嗽啼哭,需要大人照料,據許廣平回憶,不管隔了幾間房間、幾幢樓,只要兒子咳嗽一聲,魯迅總會敏感地起身,前去查看。

在魯迅的筆下,那份愛孩子、陪伴孩子成長的溫柔耐心也時常洋溢于紙面之上。

他會絞盡腦汁給孩子講睡前故事;

也會打趣般和孩子說一些童真洋溢的胡話;

每逢孩子鬧情緒消極抵抗的時候,魯迅也不惱,而是竭盡全力地哄著,說好話;

就算是兒子在自己伏案寫作到一半時跑來,或是小手胡亂弄臟了文稿,魯迅也不生氣,而會無奈地笑笑,停下來陪孩子玩耍。

也難怪后來周海嬰在回憶錄中寫道,父親遠遠不是歷史資料中那種古板嚴苛、不茍言笑的模樣,而是會親昵地叫著自己“小乖姑”、好脾氣又愿意聽自己說話的玩伴。

魯迅的確是一位“日理萬機”的文壇巨匠,但更多的時候,他是一位愛意滿滿的父親,而這種近乎寵溺的關愛與陪伴,也為幼年時期的周海嬰提供了最美好的成長溫床。

家庭教育的精髓在于“順其自然”

當然,魯迅為父之道的獨特,不在于他肯通宵地照料孩子,不在于愿意拿出時間來陪孩子,也不在于孩子怎樣搗亂他都不惱怒,而在于魯迅對于自家孩子,始終保持同理心與寬容的態度,像對待朋友一樣對待兒童。“順其自然”,正是他一貫奉行的教育準則。

魯迅自身成長于一個傳統的封建之家,在那樣的家庭里,父輩的權威大于一切。孩子,更多地被訓練成聽話的機器,或是按照父母的想法,成長為成年人需要的樣子。

但如此規訓式的教育,并不為魯迅所接受,相反,他發誓要在自己的家庭教育實踐中,永遠傾聽孩子的聲音,尊重孩子的選擇。

魯迅給兒子取名“海嬰”是因為孩子在上海降生,自己極其喜歡這座城市,但他也直言,若是孩子哪天不喜歡此名,“可隨意去改”。

周海嬰幼時有一件珍愛的組裝金屬零件的玩具,用這些零件,他學會了組裝小火車、起重機,裝好再拆,拆了又裝,樂此不疲。

魯迅對此絲毫不覺得“玩物喪志”,而是由著孩子的天性隨他去,時不時還在一旁鼓勵。

等到有興趣讀書時,海嬰要看商務印書館的《少年文庫》,許廣平以為太深,要大些再看,魯迅則站在孩子一邊,“任憑選閱”。

“孩子說不新鮮,一定也有他的道理,大人不加以查看就抹殺是不對的。”

這句平平無奇的話語,讓蕭紅感嘆了很久,要知道,這種任何時候都能與孩子平等對話的能力,并不是每個父親都能有的。

魯迅的態度,和如今大熱的“蒙特利梭教育”頗有些不謀而合。他倡導“兒童的發現”,尊重孩子的自然天性,兩代人相處之道應是平等的親愛與寬容,而非上施于下。

他沒有培養出天才卻培養出一個完整、圓滿的人

在1919年發表的《我們怎樣做父親》一文中,魯迅更為細致地給出了自己的教育觀:

譬如把兒童當作獨立自在的人去理解;

譬如以兒童為本位,指導孩子的身心;

譬如給孩子發揚天性的機會等等……

這一切,也是被他浸潤在日常家庭教育中的核心。

“養成孩子有耐勞作的體力,純潔高尚的道德,廣博自由能容納新潮流的精神,即能在世界新潮流中游泳而不被淹沒的力量……”

那么如此成長起來的周海嬰,究竟如何呢?

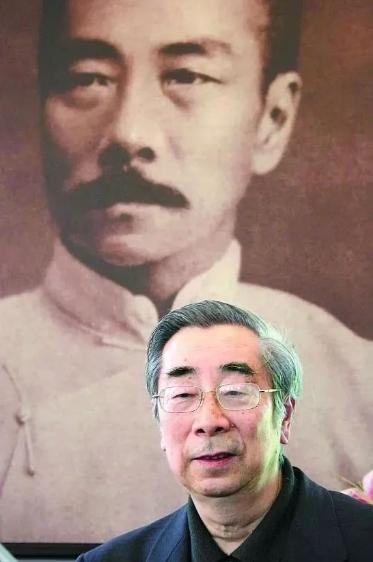

我們可以看到,周海嬰并非世俗意義上人們所期待的天才,某些能力遠不及父親,他曾在回憶錄中說,幼時背書怎么也記不住,文字才華也有限,時常聽到老師發出嘆氣。

但周海嬰的人生,延續了由父親鼓勵玩耍的組裝玩具所生發出的機械理工興趣,少年時用儲蓄多年的壓歲錢交納學費,報考南洋無線電夜校,1952年考進北大物理系之后,最終在無線電領域扎根。

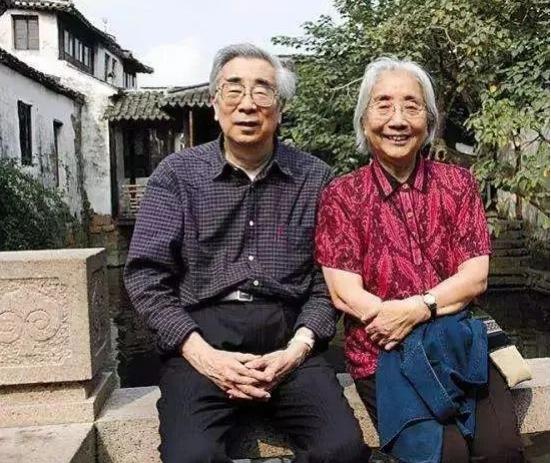

隨后,便是低調、勤懇的科研歲月,偶爾露面,也是為了宣傳紀念父親及其作品,要說他活得多么轟轟烈烈、功成名就,那倒未必,到頭來也只不過在一份平淡的事業之余,娶妻生子,淡然過完一生。

他沒有父親的名氣,事業上的成就更比不上父親在文壇的地位,但他卻展現了一個資質普通的孩子完全伸展自我后發展出的模樣。

周海嬰的人生,是平淡,清正,卻又幸福的,他在父親醇正的愛意與陪伴中成長,享受了那個年代少有的平等的父子關系,父親對他的影響,也在潛移默化中伴隨了一生。

周海嬰曾說:且不論賺多少錢,有多少聲名,一個人能過得“完整、圓滿”,就很好。

人的“完整、圓滿”,不正是教育的初心?

據說,周海嬰與父親之間有個約定俗成的“規矩”,那就是每天晚上睡覺之前,父子倆都要互相打招呼,道一句“明朝會”。后來,魯迅病痛漸深,喉嚨那里總有濃痰堵著,但無論如何難受,每晚他都會勉強支撐起身子,用盡可能響亮的聲音回應兒子:“明朝會,明朝會。”

1936年,魯迅病逝,這一年魯迅55歲,周海嬰7歲。七年的父子情緣,就這樣以“孩子長大后不喜歡名字可隨意改”為開頭,以重病中掙扎起身、互道“明朝會”而結束。

雖然參與孩子生命的日子不算太長,但誰又能說,魯迅不是一位好父親?